O que é um buraco negro?

Um buraco negro é, simplificando ao máximo, uma região do espaço onde a gravidade ficou tão forte que nada — absolutamente nada — consegue escapar, nem mesmo a luz. Ele não é um “buraco” no sentido literal; é mais como um ponto de densidade insana, onde a matéria foi espremida até o limite. A grandeza de sua gravidade vem justamente disso: muita massa, em um espaço ridiculamente pequeno.

O limite ao redor desse monstro cósmico é chamado de horizonte de eventos. Atravessou esse ponto? Já era. É o “ponto sem retorno”, onde as leis da física, como conhecemos, começam a perder o controle. A partir dali, toda informação se perde. Nem sinal de rádio, nem naves espaciais, nem um tchauzinho… sumiu.

Mas calma lá: o buraco negro não é um aspirador cósmico desgovernado. Se o Sol se transformasse em um buraco negro da mesma massa que tem hoje (spoiler: não tem massa suficiente pra isso), a Terra continuaria em sua órbita numa boa. A gravidade dele agiria basicamente da mesma forma — a diferença é que dentro desse objeto, a densidade atinge extremos que a nossa intuição humana simplesmente não consegue digerir.

Em essência: buracos negros não são ficção científica. Eles são reais, presentes em diferentes escalas no universo e, mais do que isso, fundamentais para entender como o cosmos funciona. E o mais fascinante: quanto mais a gente estuda, menos respostas definitivas temos. É a ciência na sua forma mais crua — e mais emocionante.

Como se forma um buraco negro?

Buracos negros não aparecem do nada. Eles são o resultado extremo de um processo natural que acontece com as estrelas mais massivas quando chegam ao fim da linha. Tudo começa com a boa e velha fusão nuclear, aquela que mantém a estrela “acesa” por milhões ou até bilhões de anos. Nesse processo, o núcleo da estrela funde elementos mais leves em elementos mais pesados, liberando uma quantidade absurda de energia. Essa energia gera uma pressão para fora que mantém a gravidade sob controle. Mas essa briga não dura para sempre.

Quando o combustível da estrela acaba — geralmente hidrogênio, depois hélio e por aí vai — a gravidade vence o embate. Sem pressão suficiente para segurar as pontas, o núcleo da estrela colapsa. Em estrelas muito massivas, esse colapso é tão intenso que nada consegue parar o encolhimento. O núcleo vira uma singularidade, onde densidade e gravidade teoricamente se tornam infinitas, e pronto: temos um buraco negro. O resto da estrela pode explodir numa supernova, um evento poderoso que joga matéria para todo lado, enquanto o coração da estrela “desliga” do universo visível.

Mas buracos negros não nascem apenas de estrelas. Em certos casos, dois buracos negros menores podem colidir e formar um maior. Também há teorias que sugerem que buracos negros gigantes poderiam ter surgido direto no caos cósmico logo após o Big Bang. Ainda estamos tentando entender todos os jeitos de parir um buraco desses, mas uma coisa é certa: por trás de cada buraco negro há uma história de colapso, queda e silêncio absoluto.

Como funciona um buraco negro?

Se você imaginou um buraco negro como um aspirador cósmico gigante, bom… não está totalmente errado. Mas a verdade é bem mais hardcore – e estranha. Um buraco negro não é um objeto normal. Ele é onde o espaço e o tempo literalmente se curvam tanto que colapsam sobre si mesmos. Aqui, a gravidade está num nível absurdo, o suficiente para que nem a luz, a coisa mais rápida conhecida, consiga escapar depois de cruzar uma fronteira chamada horizonte de eventos. Passou dali? Já era.

Toda essa bizarrice faz total sentido dentro da Teoria da Relatividade Geral de Einstein. Segundo ela, matéria dobra o espaço-tempo, e um buraco negro é onde essa dobra vira um buraco fundo pra caramba. É como colocar uma bola de boliche num trampolim com o peso de uma estrela: a lona afunda tanto que rasga. Buraco negro é tipo isso, só que em escala cósmica e com muito mais drama.

Perto de um buraco negro, o tempo não passa do mesmo jeito. Isso não é papo de ficção: é dilatação temporal real. Para quem está longe, o tempo passa normal. Mas se você estivesse caindo em direção ao buraco, seu tempo diminuiria em relação ao resto do universo. Você veria o mundo inteiro acelerar, envelhecer… enquanto você mal sentia o tempo passar.

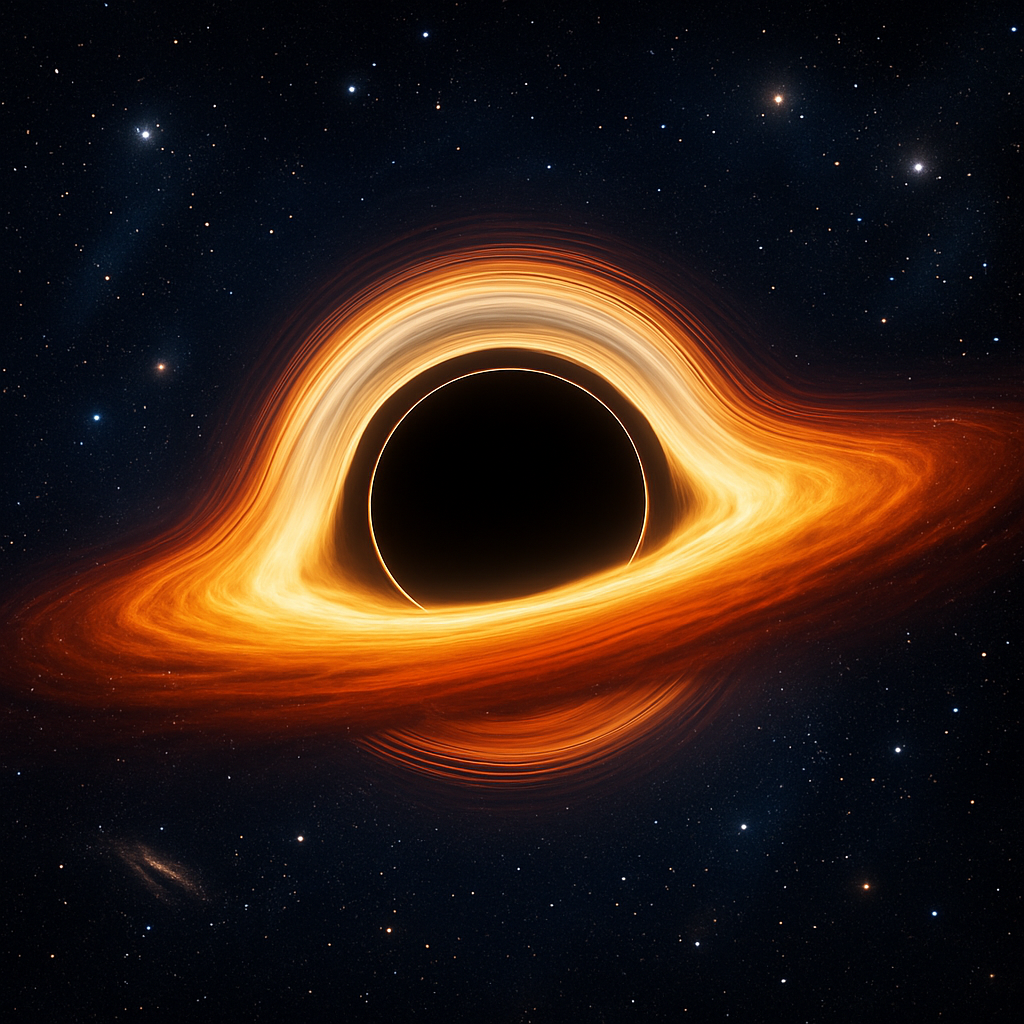

A matéria que se aproxima entra em apuros ainda do lado de fora. Ao ser puxada, ela forma um disco giratório superquente ao redor do buraco – o chamado disco de acreção. Ali, a fricção aquece tudo e emite rajadas poderosas de radiação. A parte que cruza o horizonte de eventos? Some. E ninguém sabe o que exatamente acontece. A física que conhecemos começa a ficar muda.

Agora, imagine que você está indo em direção ao centro do buraco. Teoricamente, naquele ponto extremo chamado singularidade, densidade e gravidade ficam infinitas, e as leis conhecidas da física param de funcionar. É outro universo? Uma beirada da realidade? A resposta ainda não veio. Mas uma coisa é certa: nada volta de lá.

Características do buraco negro

Apesar de parecerem objetos simples à primeira vista — uma região onde nada escapa — os buracos negros são mais complexos do que aparentam. Eles não são todos iguais e são definidos por três características básicas: massa, rotação e carga elétrica. Pense neles como “corpos celestes minimalistas”, sem cabelos, como disse o físico John Wheeler — tudo o que os caracteriza pode ser resumido a esses três parâmetros.

A massa é a característica mais óbvia. Ela define o tamanho do horizonte de eventos, a “fronteira” invisível de onde nada, nem mesmo a luz, pode escapar. É ela que confere ao buraco negro sua gravidade extrema. Já a rotação, ou momento angular, descreve o quanto o buraco negro gira ao redor do seu próprio eixo. A maioria gira muito rápido, e essa rotação intensa deforma ainda mais o espaço-tempo ao redor. A carga elétrica existe teoricamente, mas na prática é quase sempre desprezível — o universo tende à neutralidade elétrica.

No centro de tudo isso, está a singularidade. É o ponto teórico de densidade infinita, onde as leis da física quebram. É o núcleo onde toda a massa do buraco negro está concentrada e onde, honestamente, ninguém sabe exatamente o que acontece. É ali que a física clássica encontra o limite de sua compreensão.

Outro elemento-chave é o horizonte de eventos. Ele funciona como a fronteira de um reino proibido. Cruzou, não volta mais — nem mensagem, nem nave, nem raio de luz. É o ponto sem retorno. Mas o mais curioso é que, do lado de fora, quem observa nunca vê algo “cair” realmente dentro do buraco negro. O tempo parece parar na borda. Isso porque, perto do horizonte, o tempo se estica até quase parar, graças à distorção do espaço-tempo.

E, por fim, temos a surpreendente radiação Hawking. Proposta por Stephen Hawking, essa teoria quebra o tabu de que nada escapa de um buraco negro. De acordo com a mecânica quântica, pares de partículas podem se formar na beira do horizonte. Uma cai, a outra escapa. Resultado? O buraco negro perde energia. Com o tempo, isso pode fazer com que ele “evapore” e desapareça. Isso nos leva a um dos grandes dilemas da física: o paradoxo da informação. Se um buraco negro evapora, o que acontece com a informação da matéria que caiu nele? É um dos maiores enigmas do nosso tempo.

Como estudamos buracos negros?

A gente não vê um buraco negro diretamente — ele não emite luz. O truque está em observar o que acontece ao redor dele. E é aí que a astronomia fica esperta.

Primeiro, usamos a detecção indireta. Se uma estrela parece estar girando em torno de algo invisível e muito massivo, provavelmente temos um buraco negro. A luz de objetos próximos também se deforma, se estica, se curva — efeito da gravidade extrema do buraco negro moldando o espaço ao redor. Isso é a chamada lente gravitacional. Parece mágica, mas é pura física.

Outro método poderoso é o estudo das ondas gravitacionais. Quando dois buracos negros colidem — sim, isso acontece — eles geram ondas no tecido do espaço-tempo. São como ondulações cósmicas que viajaram até a Terra e foram detectadas por instrumentos sensíveis como o LIGO e o Virgo. É como ouvir um trovão a bilhões de anos-luz de distância.

E não dá pra esquecer da imagem histórica em 2019: o M87*. Foi a primeira foto de um buraco negro, capturada pelo telescópio Event Horizon (EHT). Um círculo preto cercado por um anel de luz incandescente. Não é uma selfie clássica, mas foi o mais perto que chegamos de enxergar o invisível. Isso só foi possível combinando radiotelescópios espalhados por vários pontos do planeta, um esforço global. Literalmente uma lente do tamanho da Terra.

Estudar buracos negros virou um trabalho coletivo entre teoria e tecnologia. Se antes eles eram só exercícios de física avançada, agora são alvos reais de pesquisa — e cada nova ferramenta abre mais uma fresta para olhar dentro do desconhecido.

| Característica | Descrição |

|---|---|

| Definição | Região do espaço com um campo gravitacional tão intenso que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. |

| Horizonte de Eventos | Fronteira em torno de um buraco negro além da qual nada pode escapar. |

| Singularidade | Ponto central onde a densidade é infinita e as leis da física se quebram. |

| Formação | Resultam do colapso gravitacional de estrelas massivas após exaustão de seu combustível nuclear. |

| Tipos | Buracos negros estelares, supermassivos e intermediários. |

| Efeitos | Efeito de lente gravitacional e influências nos movimentos de estrelas próximas. |

Exemplos famosos de buracos negros

Alguns buracos negros deixaram de ser apenas previsões da teoria para se tornarem rostos – literalmente – da astronomia moderna. Dois nomes merecem destaque especial: Sagittarius A* e M87*. A diferença entre eles vai muito além de distância e tamanho; cada um revelou um capítulo novo no nosso entendimento do universo.

Começando por Sagittarius A*, ele é o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Localizado a cerca de 26 mil anos-luz da Terra, possui algo em torno de 4 milhões de vezes a massa do Sol. É invisível a olho nu, mas os astrônomos conseguiram detectá-lo observando o movimento de estrelas muito próximas do centro galáctico. Algumas orbitam esse ponto invisível em velocidades absurdas, só explicáveis pela influência de algo incrivelmente massivo e compacto: um buraco negro. Em 2022, finalmente vimos sua “cara” — ou melhor, uma imagem de sua silhueta contra o brilho da matéria ao redor, capturada pelo Telescópio Horizonte de Eventos (EHT).

Já o M87* é um peso-pesado em escala cósmica. Ele fica no centro da galáxia Messier 87, a cerca de 55 milhões de anos-luz daqui, e é cerca de 6,5 bilhões de vezes mais massivo que o Sol. Foi ele o primeiro buraco negro a ser fotografado, em 2019, pelo mesmo EHT. O que vimos foi um anel brilhante com uma sombra escura no meio — a primeira evidência visual direta de um buraco negro. Essa imagem virou manchete no mundo inteiro e marcou uma nova era na astrofísica: a era da observação direta do invisível.

Além desses dois, há muitos outros candidatos interessantes por aí. Cygnus X-1, por exemplo, foi um dos primeiros buracos negros estelares identificados, graças ao seu forte brilho em raios X. Há também os buracos negros identificados por fusões, detectados pelas famosas ondas gravitacionais — aquelas ondulações no espaço-tempo que Einstein previu, mas que só recentemente conseguimos observar. Cada nova detecção amplia nossa lista e, com ela, nossa noção do que esses monstros cósmicos são capazes de fazer.

Esses gigantes silenciosos, mesmo ocultos por natureza, continuam gritando descobertas para quem sabe como escutá-los.

Buracos negros e a astronomia moderna

Durante um bom tempo, buracos negros foram tratados mais como um capricho matemático do que como uma realidade física. Hoje, a história é bem diferente. Eles estão no centro — literalmente — da nossa compreensão sobre como o universo funciona. A presença de buracos negros supermassivos nos núcleos de galáxias, por exemplo, aponta para uma ligação íntima entre a formação das galáxias e esses monstros gravitacionais. Eles não só estão ali no centro, girando como redemoinhos cósmicos, mas podem ter influenciado o crescimento da galáxia desde os seus primeiros momentos.

O avanço na detecção de ondas gravitacionais, especialmente com o observatório LIGO, abriu uma nova janela para observação do universo. Em 2015, o LIGO detectou a fusão de dois buracos negros: foi como ouvir o universo pela primeira vez sussurrando em outra frequência. De repente, buracos negros deixaram de ser silhuetas misteriosas para se tornarem fontes audíveis de informação.

Outro marco foi o projeto Event Horizon Telescope (EHT), que em 2019 revelou a primeira “foto” de um buraco negro — o M87*. Não era exatamente uma foto no sentido tradicional, mas um mapeamento das sombras projetadas pelo horizonte de eventos. Ainda assim, a imagem virou ícone, mostrando que até o invisível pode ser observado com as ferramentas certas.

Em termos práticos, buracos negros hoje são peças fundamentais para validar (ou desafiar) a teoria da relatividade geral, testar modelos de gravidade alternativos e repensar a física em escalas extremas. Eles deixaram de ser coadjuvantes nos livros de ciência e se tornaram protagonistas. E, se depender das próximas gerações de telescópios e detectores, vamos continuar decifrando os segredos desses abismos do espaço — um raio de luz (ou uma ondinha gravitacional) por vez.

Curiosidades e mitos sobre buracos negros

Tem muito exagero na forma como a cultura pop retrata buracos negros. Não, eles não saem por aí devorando planetas como monstros espaciais famintos. Também não são portais mágicos nem túneis para outras dimensões — pelo menos, não do jeito que os filmes mostram.

Vamos por partes.

Primeiro, a clássica pergunta: “O buraco negro destrói tudo que chega perto?” Depende. Se você está numa distância segura — tipo a que estamos do Sagittarius A*, o buraco negro no centro da nossa galáxia — ele não vai te afetar em nada. É só mais uma peça no jogo gravitacional do universo. Mas, se chegar perto demais, além do horizonte de eventos, aí já era. Ali é o ponto sem volta. É como cair numa queda sem fundo, sendo esticado como espaguete (literalmente — esse efeito tem nome: “espaguetificação”).

Agora, sobre viagens no tempo: é verdade que as equações da relatividade permitem algumas soluções em que buracos negros podem deformar o espaço-tempo de forma extrema. Teoricamente, isso abre margem para ideias como túneis de verme. Mas, na prática, não temos evidência de que isso funcione. E mesmo que funcionasse, a radiação e as forças gravitacionais perto de um buraco negro deixariam qualquer nave — e tripulação — em frangalhos.

E se você caísse em um buraco negro? Se for um buraco negro pequeno, seria uma morte rápida e incômoda. Mas, se for um supermassivo, a situação muda. Você poderia nem perceber ao cruzar o horizonte de eventos, porque a curvatura do espaço-tempo ali é mais suave. Mas a partir desse ponto, não há saída. O tempo para você continuaria correndo normalmente, mas para um observador externo, você pareceria congelado na beirada do buraco — uma baita esquisitice relativística.

Resumindo: buracos negros são extremos, fascinantes e sim, ainda cheios de mistérios. Mas não são vilões de ficção científica — são fenômenos reais, regidos por física séria, que nos desafiam a entender os limites do espaço, do tempo e da própria matéria.

O futuro dos estudos sobre buracos negros

O que sabemos sobre buracos negros ainda é só a ponta do iceberg cósmico. Apesar dos avanços espetaculares nas últimas décadas — como a imagem do M87* e a detecção das ondas gravitacionais — estamos longe de decifrar completamente esses monstros gravitacionais. O futuro promete, e muito.

As próximas gerações de telescópios espaciais, como o James Webb (já em operação) e os planejados como o LISA (Laser Interferometer Space Antenna), têm capacidade para ir além da superfície. Eles vão observar o universo em comprimentos de onda que nunca exploramos com essa precisão, especialmente no infravermelho e nas ondas gravitacionais. Isso deve revelar buracos negros que hoje ainda nem sabemos que existem — inclusive aqueles que podem estar vagando pelo espaço, longe de qualquer estrela.

No campo teórico, estamos tentando unir dois mundos que não se bicam direito: a relatividade geral de Einstein (que explica o macro) e a mecânica quântica (que explica o micro). Buracos negros são o campo de batalha perfeito pra isso. O paradoxo da informação, por exemplo, ainda tira o sono de muitos físicos: se nada escapa de um buraco negro, como a informação não se perde? A resposta pode vir da física de ponta, como a gravidade quântica e as teorias de cordas. Ou talvez da ideia, ainda especulativa mas fascinante, dos buracos brancos — como se fosse o inverso de um buraco negro.

Outra esperança está nas simulações computacionais. Estamos entrando em uma era em que supercomputadores têm power suficiente para simular a formação e o comportamento de buracos negros em detalhes antes impensáveis. Isso pode ajudar não só a entender como eles se formam, mas também a testar hipóteses sobre o nascimento do universo e a natureza do espaço-tempo.

No final das contas, estudar buracos negros não é só querer entender esses gigantes escuros. É cavar fundo nas leis da física, desafiar os limites da tecnologia e, quem sabe, mudar de vez nossa visão sobre o universo.

Conclusão

Os buracos negros são muito mais do que abismos cósmicos devoradores de matéria. Eles são laboratórios extremos da natureza, desafiando tudo o que sabemos sobre tempo, espaço e física. Desde os estelares até os supermassivos, cada tipo revela um novo pedaço do quebra-cabeça do universo. Aprendemos que eles nascem de estrelas morrendo, distorcem a realidade ao redor e podem até evaporar com o tempo – tudo isso com base em teorias confirmadas por algumas das tecnologias mais avançadas que temos hoje.

Mas mesmo com tantos avanços, ainda estamos longe de entender completamente esses monstros cósmicos. Ideias como gravidade quântica, buracos brancos e pontes com outros universos ainda estão no campo das possibilidades, não das certezas. No fim das contas, estudar buracos negros é como espiar o código-fonte do universo – complicado, misterioso, mas absolutamente fascinante.

Sobre o Autor

0 Comentários